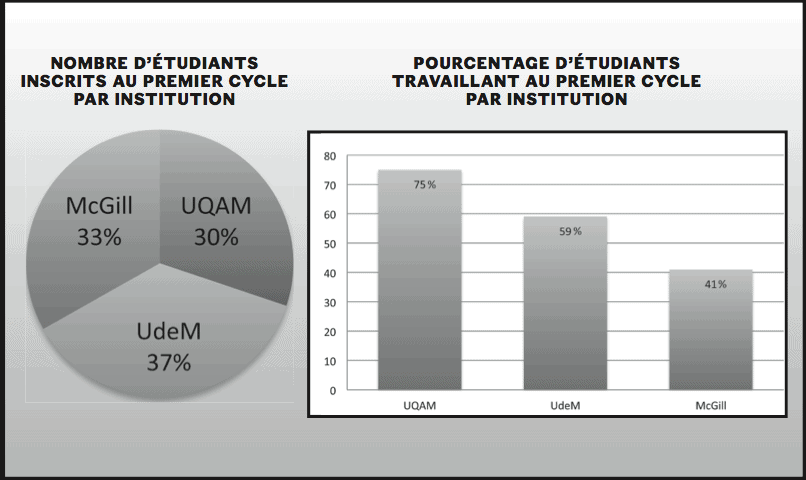

D’après des données obtenues par Quartier Libre, 75 %* des étudiants de premier cycle à temps plein de l’UQAM occupent un emploi durant leurs études. C’est près de 15 % de plus que les étudiants de l’UdeM. En revanche, les étudiants de l’Université McGill sont ceux qui travaillent le moins durant leurs études.

Nous avons rencontré l’étudiante au baccalauréat en histoire et coordonnatrice aux affaires externes de l’Association facultaire des étudiants en sciences humaines de l’UQAM (AFESH-UQAM), Louisa Worrell**. Serveuse dans le bar où nous avons rendez-vous, c’est par des mouvements acrobatiques qu’elle répond à nos questions, tout en servant cafés, bières et sourires à ses clients. « Je fais ce travail entre 20 et 30 heures par semaine au salaire minimum », nous confie-t-elle. Selon les chiffres de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) datant de 2011, 20146 étudiants se seraient inscrits au baccalauréat à l’UQAM.

Comme Louisa, environ 15146 étudiants de l’UQAM, soit les trois quarts, travaillent, dont près de la moitié entre 16 et 30 heures par semaine. «Je ne suis pas surprise, affirme la directrice intérimaire du Service de planification académique et de recherche institutionnelle de l’UQAM, Sylvie Quéré. « Une des vocations de l’UQAM est de donner l’accès aux études universitaires à des personnes qui sont déjà en situation de travail. Parmi l’ensemble de nos étudiants diplômés du premier cycle, seulement 15 % ne travaillaient pas avant d’entreprendre leur baccalauréat. » L’UQAM accueille positivement ces données qui prouvent qu’elle répond à la demande.

Une étude datant de mai 2013 du réseau de l’Université du Québec (UQ), dont fait partie l’UQAM, corrobore les propos de Mme Quéré. L’UQ accueille une grande proportion d’étudi- ants, dits de première génération. Ils ont souvent des enfants et travaillent minimum 25 heures par semaine. Ces étudiants, dont les parents n’ont pas fait d’études universitaires, sont très nombreux à participer au marché de l’emploi. Si Louisa Worrell partage ce constat, elle assure qu’il n’y a pas là matière à se féliciter et qu’au contraire, il faudrait s’alarmer. « J’ai connu un étudiant de l’UQAM qui n’habitait pas à Montréal et qui travaillait 30 heures par semaine, relate-t-elle. À un moment donné, il a été obligé d’interrompre ses études. Dans ce cas, disons bravo à l’UQAM!»

Trouver des solutions

L’étude de l’UQ montre qu’au-delà de 20 heures de travail par semaine, les risques sont plus élevés pour que l’étudiant quitte l’université sans diplôme. Selon Mme Quéré, ces étudiants ont intérêt à trouver un emploi sur le campus ou qui a un lien avec leur domaine d’étude pour éviter le décrochage. « D’ailleurs, un étudiant sur deux occupe déjà un emploi lié à son domaine », remarque-t-elle.

Le rapport de l’UQ, ainsi qu’une enquête interne de l’UQAM, prouvent même que les étudiants travaillant jusqu’à 20 heures par semaine ont un taux de diplomation plus élevé que ceux qui ne travaillent pas du tout. « Instinctivement, sans explication scientifique, je dirais que ceux qui travaillent sont plus motivés que les autres », affirme Mme Quéré.

Louisa Worrell estime que la réponse est ailleurs. Pour elle, c’est parce que les étudiants de l’UQAM ont les plus bas revenus qu’ils travaillent plus que les autres. « C’est possible, mais cela reste une hypothèse, objecte Mme Quéré. Nous n’avons pas de données socioéconomiques qui le prouvent. »

Selon Louisa, la solution est simple. « Plus de bourses et moins de prêts. Vous savez, ce n’est pas agréable de travailler et d’étudier en même temps, soutient-elle. Moi, j’ai de la chance parce que mes patrons m’autorisent à lire mes cours quand il n’y a pas beaucoup de clients. »

Le vice-président exécutif de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), Tierry Morel-Laforce, est d’accord que travailler nuit au rendement scolaire. En plus des programmes de bourses bonifiés, il pense que, selon les cas, certains parents devraient plus contribuer à l’éducation de leurs enfants. Une proposition que rejette Louisa du revers de la main. « Ce sont les classes populaires qui fréquentent l’UQAM, assure-t-elle. Les parents de ces gens ont déjà des difficultés financières, c’est au gouverne- ment et aux universités d’agir ! »

Pourcentage plus faible à McGill

À l’Université McGill, 28 % des étudiants en première année travaillent et jusqu’à 54 % des étudiants en troisième année travaillent également, sur un total de 22158 inscrits au baccalauréat.

Le coordonnateur aux affaires externes de l’Association des étudiants de l’Université McGill (SSMU), Samuel Harris, considère que c’est faux de penser que tous les étudiants de cette institution sont plus à l’aise financière- ment que les autres. « Je sais que c’est l’impression que nous donnons, reconnaît-il. Mais la réalité, c’est que 20 % de nos étudiants sont des étudiants étrangers, qu’ils soient en échange universitaire ou étudiants internationaux réguliers, et 32 % d’étudiants hors Québec. Il n’y a en tout que 48 % d’étudiants québécois. On ne peut donc pas généraliser. »

Pour le coordonnateur de la SSMU, ceci expliquerait pourquoi les étudiants de McGill sont les moins nombreux à occuper un emploi. « Certains n’ont pas le droit légal de travailler au Canada, explique-t-il. Pour d’autres, c’est la barrière de la langue qui les empêche d’occuper un emploi à Montréal. » La présidente de l’Association, de nationalité américaine, ne travaillerait pas pour cette raison. « Nous avons pris des initiatives comme la création d’emplois sur le campus pour remédier à cette situation », ajoute Samuel Harris.

Le vice-président de la FEUQ est d’accord avec cet argument. «Il y a beaucoup d’étudiants internationaux à McGill qui n’ont pas les mêmes opportunités d’emploi que les étudiants québécois », reconnaît-il. Il faut rappeler que les étudiants étrangers ont la possibilité de demander un permis de travail de 20 heures par semaine, après deux sessions d’études au Canada.

R.A.S. à l’UdeM

Les données concernant les étudiants de l’UdeM*** se situent entre celles de l’UQAM et celles de l’Université McGill. Parmi les 24 496 étudiants inscrits au premier cycle, 59,8 %, soit 14 648 étudiants, occupent un emploi parallèlement à leurs études. La Fédération des associations des étudiants de l’UdeM (FAÉCUM) n’accueille ces données ni positivement ni négativement. Selon le coordonnateur aux affaires externes, Vincent Fournier Gosselin, il n’y a rien à signaler.

D’après une étude de l’Institut de la statistique du Québec publiée en début d’année, sur l’ensemble des étudiants québécois, 42,5 % travaillent, ce qui est supérieur à la moyenne canadienne. De toute évidence, les étudiants de l’UQAM le font plus que d’autres.

* Toutes les données dont parle ce texte ont été obtenues grâce à la collaboration de chacune des universités mentionnées. Elles reposent sur des enquêtes internes et des sondages du National sur- vey of students engagement.

** Louisa Worrell tient à préciser que tous les pro- pos qu’elle tient dans ce texte sont en son nom propre et non au nom de l’AFESH-UQAM.

*** Le porte-parole de l’UdeM, Mathieu Filion, n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.