|

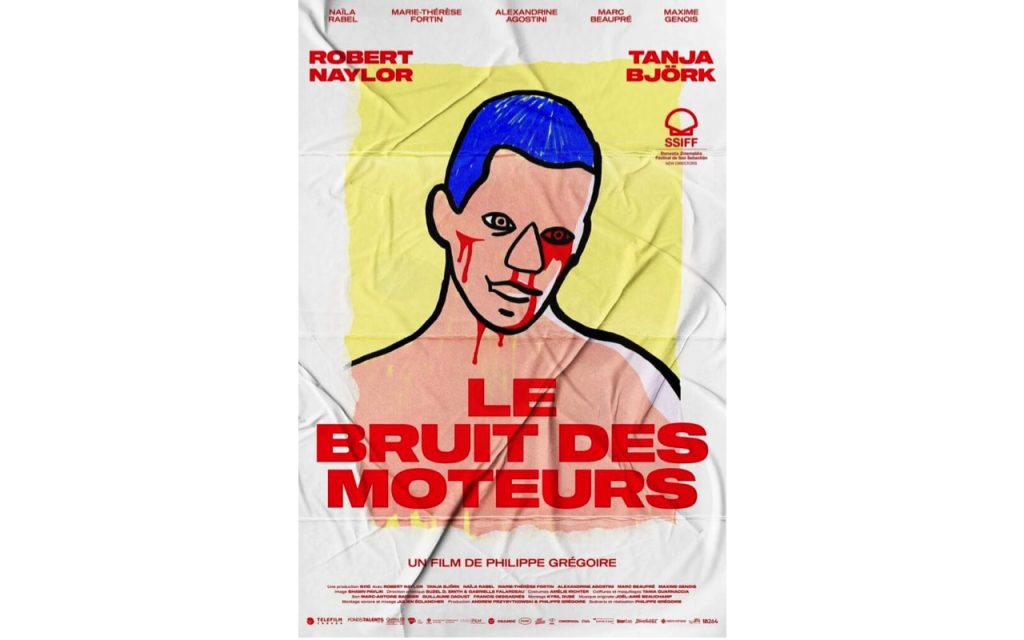

Le bruit des moteurs de Philippe Grégoire sort en salles le 25 février Un formateur pour l’armement des douaniers est suspendu à cause de sa sexualité compulsive. De retour dans son village natal, il se lie d’amitié avec une pilote de course islandaise, mais se retrouve dans une affaire de dessins à caractère sexuel et devient la proie des enquêteurs de police du village. |

Quartier Libre (Q. L.) : Pourquoi as-tu nommé ton film Le bruit des moteurs ?

Philippe Grégoire (P. G.) : Pour mon premier long métrage, je me suis dit qu’il fallait que je parle de quelque chose que je connais bien. J’ai toujours écrit mes courts métrages sur ma région agricole et mon village (Napierville, en Montérégie), dans lequel il y a une piste d’accélération (ndlr : ou dradstrip, une piste en ligne droite destinée aux courses d’accélération de type dragster). Je me suis dit qu’il fallait que je filme cet endroit-là. Il y a un sentiment d’appartenance à ce bruit des voitures, et je m’en suis rendu compte quand j’étais dans une autre ville en Europe, j’entendais les voitures et ça me faisait penser à mon village. Il y a quelque chose de déplaisant dans le bruit, mais j’y trouve quelque chose de familier.

Q. L. : Tu as déclaré que ce film était une autofiction inspirée de ton passé de douanier. Qu’est-ce que tu voulais ressortir de cette expérience ?

P. G. : C’est un peu étrange pour un étudiant en cinéma d’être agent douanier, c’est un travail très loin de moi. Le gouvernement conservateur avait, dans ses promesses électorales, l’idée d’armer les agents de douanes et c’était nouveau. Je voyais les agents de douane se faire former pour l’armement, alors qu’ils étaient complètement à l’opposé de cette idée-là. Ils disaient : « Moi, au début, je faisais du service à la clientèle pour le Canada, je facilitais l’échange entre les voyageurs qui devaient passer d’un pays à l’autre et c’est soudainement devenu “je dois vérifier les terroristes avec une arme à feu.” » Je voulais parler de ces petits changements de mentalité.

Q. L. : Pourquoi as-tu choisi d’aborder la sexualité sous l’angle de la surveillance ?

P. G. : Il y a quelque chose qui m’intrigue depuis que je suis très jeune, c’est de dire : la sexualité, quand c’est pratiqué entre deux adultes consentants et responsables l’un envers l’autre, ça ne nous regarde pas. Pourquoi la sexualité peut-elle alors autant déranger ? Je pense que ça vient aussi des films qui montrent des relations sexuelles entre un homme et une femme dans le but de choquer, d’impressionner ou d’allumer. Voir des corps nus, ça fait partie de la vie et de l’art : pourquoi les gens sont-ils parfois choqués de voir ça ? Pourquoi les gens s’en servent-ils pour vendre ? Je me suis donc dit que j’allais parler d’une sexualité qui offusque sans jamais la montrer. On ne voit jamais de relation sexuelle dans le film.

Q. L. : Le film se déroule en majeure partie à Napierville, ta ville natale. Quel est ton lien avec ce village ?

P. G. : J’ai toujours eu envie de filmer en extérieur, dans des lieux naturels. C’est aussi là où j’ai grandi, alors peut-être que ce sont des images qui m’ont marqué enfant : aller dans le bois en arrière de chez moi, marcher, voir la lumière naturelle, j’ai vraiment aimé ça. J’ai envie d’écrire sur des endroits que je veux partager, que je connais et qui sont importants pour moi. Ça me vient naturellement.

Quand j’étudiais en cinéma, je me suis rendu compte que j’étais le seul à tenir une caméra dans la forêt en arrière de chez moi, dans les terres agricoles. Napierville, ce n’est pas un endroit très connu du Québec, il n’y a pas de paysage. On n’entendrait jamais quelqu’un dire « Je suis allé en Montérégie prendre des vacances », on dit : « Je suis allé en Gaspésie ».

Quand j’étais enfant et que je voyais à la télévision ou aux nouvelles qu’il se passait quelque chose à Napierville, j’étais tellement content, je me disais « Comment ça se fait qu’on passe à la télé ? » Je me suis dit que j’allais filmer et emmener mon village à l’écran. Si je ne le fais pas, personne ne va le faire, alors je le fais.

Q. L. : Qu’est-ce que tes études à l’UdeM t’ont apporté dans ton parcours ?

P. G. : Je ne savais pas quoi étudier après le cégep et j’ai atterri par hasard dans un baccalauréat en administration à HEC. Au bout de deux mois, je me suis dit : « Qu’est-ce que je fais ici ? » Je me suis alors demandé ce que j’aimais, je savais qu’il y avait un programme de cinéma à l’UdeM alors je m’y suis inscrit. J’aimais les histoires et la littérature, mais je ne savais pas que j’allais réaliser des films, je n’avais pas cette idée-là. Réaliser un film, c’est beaucoup de pression et je ne me sentais pas armé pour ça, c’est beaucoup de connaissances. J’adulais les grands cinéastes et je ne me sentais pas capable de faire comme eux. C’est vraiment petit à petit, avec les connaissances que j’ai acquises à travers mes études, que j’en ai appris un peu plus et que j’ai commencé à écrire. Au début, j’étais seul avec ma caméra, et après, j’ai eu une équipe. Et ça m’a amené à faire du cinéma.

Nommé aux Prix Écrans canadiens

Le bruit des moteurs est finaliste aux Prix Écrans canadiens organisés par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision pour « célébrer le talent des artistes et artisans d’ici et récompenser l’excellence des productions au cinéma, à la télévision et dans les médias numériques ».

Le premier long métrage de Philippe Grégoire est nommé dans trois catégories : meilleure réalisation, prix John Dunning pour le 1er long métrage et interprétation féminine dans un rôle de soutien pour Tanja Björk.

Les lauréats du concours seront annoncés durant la Semaine du Canada à l’écran, qui se tiendra du 4 au 10 avril 2022.