Photographies, installations, vidéos… Dans la salle du Centre d’exposition, les œuvres forment un archipel. Différents supports et matériaux établissent un dialogue entre six artistes à la recherche d’une trace de leur parcours insulaire. Tous ont eu carte blanche ; rien ne leur a été imposé, ni sujet ni forme. Le but était de rassembler leurs travaux et d’observer ce qui s’en dégageait.

Vivre l’insularité de Cuba à Montréal

Montréal est une île, tout comme Cuba. Le lien entre ces deux espaces est celui de l’histoire personnelle des deux commissaires de l’exposition, Analays Alvarez Hernandez et Raquel Cruz Crespo. Toutes deux ont vécu à Cuba avant d’atterrir à Montréal. D’une île à l’autre, l’insularité n’est pas la même. D’abord, il y a l’expérience de l’insularité cubaine, qui s’est traduite en un isolement géographique, mais aussi idéologique et social. Puis celle de Montréal, où la ville constitue davantage un lieu de rapprochement et de mise en contact des individus. «Ce rapprochement auquel j’ai assisté à Montréal, de cultures, d’individus, de façons de penser différentes, peut donner lieu à l’imprévisible, c’est ça qui est extraordinaire», estime Mme Alvarez Hernandez.

À l’image de ces expériences urbaines, l’exposition se présente comme une mise en relation. «C’est une mise en contact d’œuvres, d’artistes, mais aussi de façons de faire, de matériaux divers et de manières différentes de concevoir qui nous sommes et ce que nous devenons», explique la commissaire. Cet assemblage dévoile des histoires singulières, mais aussi des manières communes de voir le monde. La construction de l’exposition a, pour Mme Cruz Crespo, fait surgir des perspectives partagées. «C’est quelque chose qui touche au corps, mais aussi à l’esprit, et qui peut donc résonner beaucoup dans une situation de spiritualité partagée», souligne-t-elle.

Pour l’étudiante en première année à la maîtrise en aménagement, option conservation du patrimoine bâti Claire Da Rocha, cette exposition soulève quelque chose de bien particulier sur l’insularité. «C’est drôle que ce soit une exposition sur l’insularité à Montréal, parce que Montréal est une île, mais on ne se sent pas du tout insulaire au sens où on l’entend d’habitude, précise-t-elle. On voit que l’identité insulaire tient à quelque chose de plus complexe que la géographie.»

|

CÉCILIA BRACMORT

Cécilia Bracmort présente deux photographies : Sans titre, banane IV et Sans titre banane III,

«La notion d’insularité est particulière pour moi. Je suis originaire d’une île, mais je n’y suis |

Décoloniser

Tous les artistes viennent d’îles qui ont été colonisées par le passé ou qui le sont encore. Dans leurs intentions, la nécessité de «décoloniser» les pratiques et les esprits est marquante. Shroud (in stratified light) 1 et Shroud (in stratified light) 2, deux acryliques de l’artiste Marigold Santos, représentent une créature du folklore philippin. Selon elle, si celle-ci était autrefois considérée comme guérisseuse dans les sociétés tribales, l’entreprise coloniale l’a démonisée. Mme Santos fait de cette figure son alter ego, animant son œuvre d’un geste politique.

Un peu plus loin, Cécilia Bracmort présent deux autoportraits issus d’une série intitulée Peau Nature Morte, réalisée en 2021. Elle a couronné sa tête de bananes, plaçant, avec ironie, le spectateur face aux stéréotypes visuels associés aux îles caribéennes. L’artiste, qui a des origines martiniquaises et guadeloupéennes, montre ainsi les effets des legs coloniaux dans ces îles sur celles et ceux qui les habitent, qui en sont originaires, et le reste de la population. De son côté, Kama La Mackerel rapproche représentations occidentales et questions de genre. Selon l’artiste, le temps des colonies a fait de la terre, au féminin, un espace conquis, et de l’océan, au masculin, un espace de liberté. Aujourd’hui, ces espaces seraient plus fluides et malléables. Dans son œuvre Archipelagos of being, longing and belonging, des pans de soie tombent du plafond, des extraits de poèmes en créole, français et anglais y sont inscrits tandis que des images et des sons multilingues se succèdent. Les mouvements et les mélanges défont les hiérarchies et les structures existantes.

Si cet enjeu apparaît de manière très évidente dans certaines œuvres, il l’est parfois un peu moins. «Mais, dans le fond, il y a partout une volonté de retrouver ses propres termes et de se désengager des termes politiques qui existent», explique Mme Cruz Crespo.

Au-delà de la colonisation comme enjeu politique, comme passé qui aurait transformé les territoires, les artistes proposent une réappropriation par les esprits colonisés de leur identité. «Ce que j’ai ressenti, c’est que tous les artistes essayent de se retrouver et de recréer les termes dans lesquels ils et elles s’expriment et se présentent au monde», poursuit la commissaire.

|

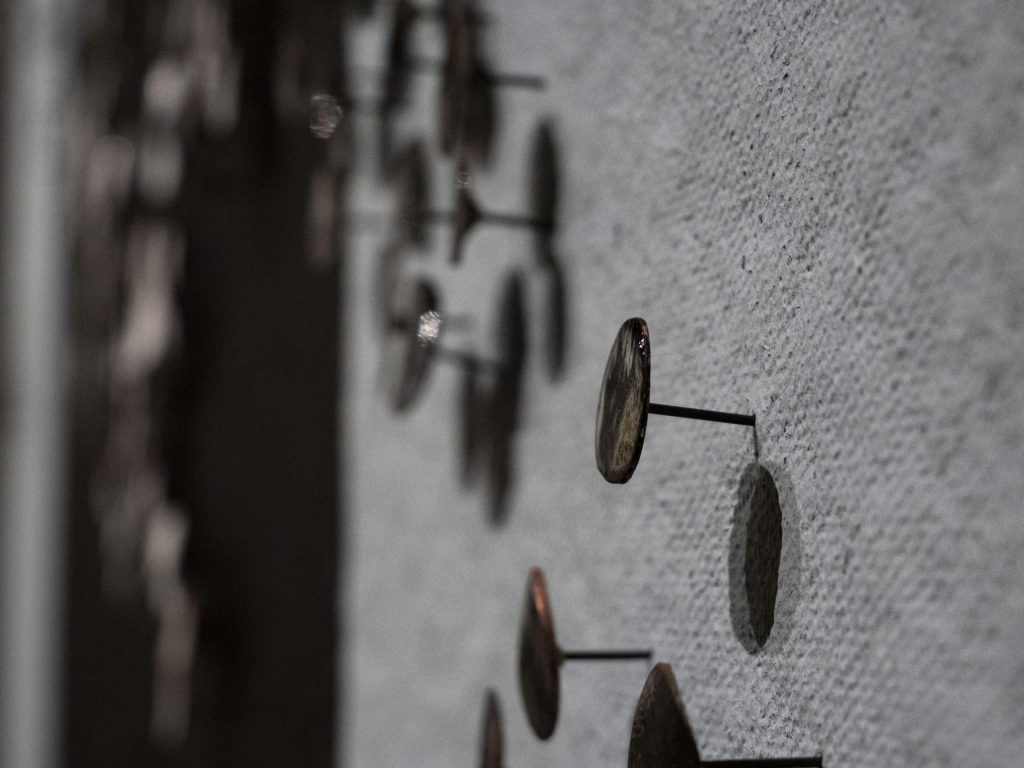

YEN-CHAO LIN

Yen-Chao Lin présente une installation intitulée Paradis ano- «Cela fait plus de cinq à six ans que je dépose des cents noirs, que le train passe, et que je les ramasse. Ce n’est pas nécessairement quelque chose que j’ai commencé à faire avec la conception de cette œuvre, c’est simplement quelque chose que je fais dans ma vie, un petit rituel personnel. J’ai passé mon adolescence dans une maison à côté d’un chemin de fer, c’est donc assez familier. C’est un jeu d’enfant, d’une certaine manière. Quand les gens me rendent visite dans mon atelier et qu’ils voient mes cents noirs, ça les fait sourire, car il y a quelque chose de très joyeux. […] On pourrait voir dans cette œuvre et dans le travail du cent noir un certain aspect colonial du Canada d’aujourd’hui mis en avant. Mais c’est aussi une forme de rituel personnel.» |

Vers d’autres possibilités

Cette deuxième décolonisation, dans l’espace de l’exposition et au-delà, permet de s’émanciper des frontières. Au sol, l’installation de Patrick F. Henry, artiste d’origine haïtienne vivant à Montréal, combine moulages de corps et de nature, objets récupérés et matériaux de construction, et s’étend comme la topographie d’un espace. «On ne sait pas exactement ce qui est représenté, précise Mme Cruz Crespo. Est-ce que c’est Haïti, Port-au-Prince ou Montréal ? Est-ce que c’est une nouvelle dimension qui va de Port-au-Prince à Montréal ? Oui, peut-être.» Le public peut alors imaginer une nouvelle cartographie, plus intime, qui n’est pas celle des livres d’histoire. «La carte, qui est normalement le terrain de tout ce qui est certain, de ce qui a été testé, approuvé, devient quelque chose d’incertain, de flexible, qu’on peut commencer à contester un petit peu», explique-t-elle.

Nassim El Hadi Lounis, rencontré au Centre d’exposition, est étudiant en première année à la maîtrise en aménagement, option conservation du patrimoine bâti. Il a visité l’exposition avec son regard d’architecte. «Je regarde les textures, les couleurs, la volumétrie, l’agencement des choses», énumère-t-il. Il a toutefois remarqué autre chose dans le travail de M. Henry. «On comprend qu’il essaye de dire que les choses pourraient être autrement, il se pose peut-être des questions sur la ville, suggère-t-il. Peut-être que c’est une sorte de décolonisation intellectuelle. Peut-être qu’en voulant se libérer, on libère d’abord l’esprit.»

« Au fil des îles, archipels »

Centre d’exposition de l’UdeM

Jusqu’au 19 novembre 2022

Gratuit